今回はビザンツ帝国で最盛期を築き上げたユスティニアヌス帝を紹介したいと思います。

ゲルマン人の大移動によって分裂し、荒廃したローマ帝国を復活させようと

東ゴート王国やヴァンダルを滅ぼし、帝国最大版図を築き上げた人物はどんな人だったのか

出自やエピソードを話していきたいと思います。

- ユスティニアヌス帝とは

- 偉大な皇帝として

- 妻のテオドラ

- 性格

ユスティニアヌス帝とは

彼はもともと庶民の出身で、農民の家に生まれました。

しかし、伯父のユスティヌス1世(前皇帝)が出世して軍人から皇帝になったことで、

ユスティニアヌスも宮廷に引き上げられ、その前皇帝のあとを継いで皇帝となりました。

もともと頭脳明晰で勉強熱心だったため、コンスタンティノープルでは

法律や軍事、行政の知識を身につけ、最終的には皇帝に上り詰めました。

偉大な皇帝として

彼の功績として挙げられるのは、先ほど述べた帝国の最大版図を作ったことに加えて、

ハギア=ソフィア聖堂の建設とローマ法大全(ユスティニアヌス法典)が主にあります。

ハギア=ソフィア聖堂は、ニカの乱で焼失した聖堂の跡地に、建設されたものです。

当時としては驚異的な建築技術を駆使し、巨大なドームを持つこの聖堂は「世界の驚異」と称えられました。

完成したとき、ユスティニアヌスは堂内に入って感動し、**「ソロモンよ、私はお前を超えた!(Νενίκηκά σε, Σολομών)」**と叫んだと言われています。

これは、旧約聖書に登場する「ソロモン王の神殿」よりも素晴らしいものを作ったという自負の表れでした。

ギリシア語で「神の叡智」を意味するイスタンブールに建てられた巨大なドーム型のこの建物は

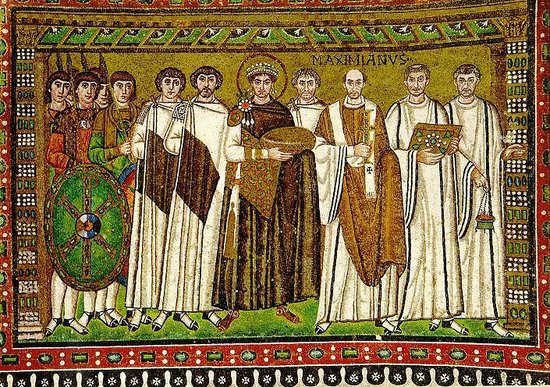

ビザンツ様式とローマ様式が融合しており、モザイク壁画も作られました。

その後オスマン帝国がこの地を征服するとイスラーム要素が追加され、現在では世界遺産に登録されています。

もう一つのローマ法大全は、広いローマ帝国の法律を整理・統一したものであり、

ヨーロッパの法律の基礎の一つとなったものでした。

当時のローマの法はばらばらだったため、これにより帝国の法律が出来ました。

法律を学んでいたユスティニアヌスは、法律にとても執着を持っており、

出来るまでに多くの法改正を行い、出来た後でも多くの法律を追加したとされます。

通常なら数十年かかる作業を「5年でやれ」と命令したため、

編纂の中心的人物であるトリボ二アヌスもなかなか苦労したとか。

妻のテオドラ

ユスティニアヌスには妻がいました。名前はテオドラ。彼女はとても勇敢でしっかりとした女性であり

そんな彼女にユスティニアヌスはよく相談をしていたとされ、二人で協力し統治していました。

そんな関係もある日から完全にユスティニアヌスは彼女の尻に敷かれ、ある人は

「ユスティニアヌスは彼女に恐怖心すら抱いている」とも言ったそうな。

一説によるとテオドラは踊り子であり、20代の女性でバツイチだったといわれています。

2人の出会いは、ある日友人に誘われてユスティニアヌスは店に行き、踊り子であった彼女を一目。

舞い上がっていたユスティニアヌスは結婚を申し込みます。

しかしながら踊り子と皇族という身分違いの恋に叔父などは猛反対。

そんな叔父を何とか説得し、最終的には認められます。

ニカの乱がおこった際には、逃げようとするユスティニアヌスに対して、

「皇帝の服を脱ぎ捨てて逃げるぐらいなら、紫の衣をまとったまま死ぬ方がましだ」と言い放ち、

ユスティニアヌスは腹を決めて鎮圧を決意。最終的に名将ベルサリウスらを動員し、暴動を徹底的に鎮圧しました。

ユスティニアヌスの治世では、多くの公共建築が建設されましたが、なぜか裸の女性の銅像がやたらと作られたという記録があります。

その理由には諸説ありますが、一つの説は「テオドラがかつて踊り子(女優)だったことへのオマージュ」だと言われています。

実際、彼女は元サーカス団員であり、宮廷入りする前は「舞台女優」として活動していました。

ユスティニアヌスは彼女を深く愛していたので、彼女を象徴するような像を帝国各地に作らせたのかもしれません。

性格

そんなユスティニアヌスの性格を表すエピソードは多くあります。いくつか紹介します。

ユスティニアヌスは驚くほど勤勉で、「ほとんど眠らない皇帝」としても知られています。

彼は昼間は政務に励み、夜になると法律の整備や神学研究に没頭。

側近たちは彼の働きぶりに呆れるほどで、現代でいう「ワーカホリック」な皇帝でした。

ある記録では「彼の部屋の灯りが消えたことがない」とも言われています。

彼の法典編纂事業(ローマ法大全)が短期間で完成したのも、こうした猛烈な働きぶりがあったからかもしれません。

またユスティニアヌスは、亡くなる直前まで「ローマ帝国の復活」にこだわっていました。

彼の軍事政策は非常に執念深く、何度も敗戦しても「まだ諦めない!」と戦争を続けました。

東ゴート王国とは何十年も戦争を続けたり、軍事費を削らなかったり、、

そんな性格のおかげなのかペストにかかった際にも奇跡的な回復を見せます。

度重なる戦争や建築によって財政は圧迫していたため、財政改革も強引に行い、

民衆に「有能だが冷酷な皇帝」としても知られるようになります。

一方で私生活は質素であったとされており、そこは分別のある人だったのではないでしょうか

まとめ

いかがでしょうか。以上がユスティニアヌス帝の主なエピソードです。

彼の死後帝国はペストの流行や、財政悪化などにより、衰退していきます。

しかしながら彼の功績は大きなものではないでしょうか。

コメント